René Boitier

Inhaltsübersicht:

- Biografie

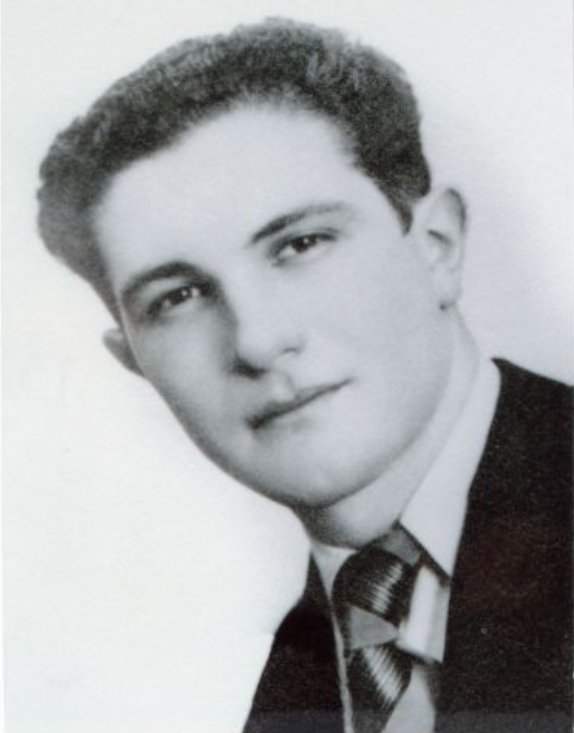

Foto: Association des amis de la Fondation de la Résistance

Kurzbiografie:

René Boitier wird am 8. März 1917 in Faremoutiers östlich von Paris geboren. 1933 ist er Metzgergehilfe in der französischen Hauptstadt. 1939 zum Militärdienst eingezogen, gerät er im Juni 1940 in deutsche Gefangenschaft. Er kommt ins Stalag VI F in Bocholt im Münsterland und arbeitet in einer Schuhfabrik sowie auf Baustellen außerhalb der Stadt. Im Stalag VI G, in das er bald verlegt wird, lernt er den katholischen Pfadfinder Raymond Louveaux kennen und engagiert sich gemeinsam mit ihm bei verbotenen christlich motivierten Aktivitäten, darunter Theateraufführungen, Festen, katholischen Studienkreisen und der Organisation von heiligen Messen. All das reicht weit über die Stalags hinaus und richtet sich an französische Zwangsarbeiter in Deutschland. Am 22. August 1944 wird René Boitier verhaftet und über ein Gestapo-Gefängnis ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Im Außenlager Langensalza muss er in einer Rüstungsfabrik arbeiten. Am 7. April 1945 wird er im „Todeszug“ mit tausenden anderen ausgemergelten Häftlingen in Richtung KZ Dachau geschickt, weil sich amerikanische Truppen Buchenwald nähern. Nach mehr als zweiwöchiger Irrfahrt durch Böhmen und Bayern erreicht René Boitier durch unmenschliche Haftbedingungen todkrank am 28. April Dachau. Er erlebt noch die Befreiung des Lagers durch die US-Armee einen Tag später, stirbt dort aber völlig entkräftet am 1. Mai.

Biografie von Klemens Hogen-Ostlender:

René Boitier wird am 8. März 1917 in der Kleinstadt Faremoutiers am östlichen Rand des Ballungsraums Paris geboren. Nach dem Schulbesuch arbeitet er ab 1933 als Fleischereigehilfe in der französischen Hauptstadt, wo er im Stadtteil St. Denis auch wohnt. 1939 wird der 22jährige zum Militärdienst einberufen.E heiratet während eines Urlaubs am 25. März 1940, wenige Wochen vor dem Beginn des deutschen Überfalls auf Frankreich. Während der Eroberung des Landes durch die Wehrmacht gerät René Boitier im Juni 1940 in Gefangenschaft und wird zunächst dem Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager VI F Bocholt zugewiesen, das in . Er muss in der Schuhfabrik Flöring in Wermelskirchen arbeiten, einem der vielen Arbeitskommandos, die weit verstreut sind. Später wird er zum Stalag VI G in Bonn-Duisdorf überstellt. Es ist eins der größten Kriegsgefangenenlager in ganz Deutschland und liegt auf der Hardthöhe, wo sich später das Bundesverteidigungsministerium befinden wird. Dort lernt Boitier Maurice Rondeau kennen, einen französischen Priester, der als Militärgeistlicher gefangengenommen wurde. Der Geistliche leistet nun seinen gefangenen Landsleuten moralischen und spirituellen Beistand durch eine Zeitung, die er zusammenstellt, und Freizeitaktivitäten. Mit ihm engagiert sich auch René Boitier für die Kameraden. Aufzeichnungen der beiden Männer, die der Nachwelt erhalten blieben, lassen erkennen, dass sie von ihrem Glauben getragen bewusst des Risikos für ihr Leben handeln .

Aus Duisdorf wird René Boitier zum Arbeitskommando 624 im rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Deutz geschickt. Es gehört zum Messelager, einem Komplex auf dem Gelände der Kölner Messe. Dazu gehören auch ein Außenlager des KZ Buchenwald, die SS-Baubrigade III, , ein Polizeihilfsgefängnis (Arbeitserziehungslager) der Gestapo sowie Lager für zivile Zwangsarbeiter. Außerdem werden dort Juden und „Zigeuner“, die deportiert werden sollen, gesammelt. René Boitier wird auf Baustellen außerhalb der Stadt eingesetzt. Im Kommando gibt es ein reges spirituelles Leben mit Theateraufführungen und Festen , katholischen Studienkreisen sowie heiligen Messen. Die Action Catholique, eine der kirchlichen Soziallehre verpflichtete Organisation, ist treibende Kraft dieser Aktivitäten.

Briefe Boitiers Briefe an seine Ehefrau in Paris lassen erkennen, dass er vor allem in der im Lager aktiven Pfadfinderbewegung seinen Lebensinhalt findet, um im Land des Feindes durchzuhalten und sich in den Nächten im streng bewachten Lager nicht von der Trübsal überwältigen zu lassen wie er schreibt. Mit der Ablegung seines Versprechens im Jahr 1942 tritt er auch formell in die Pfadfinderschaft ein. Der Wortlauf des Versprechens, das alle Mitglieder leisten, macht deutlich, warum diese Bewegung mit der Ideologie des Nationalsozialismus unvereinbar ist: „Bei meiner Ehre und mit Gottes Gnade verpflichte ich mich, Gott, der Kirche und meinem Vaterland nach besten Kräften zu dienen, meinen Nächsten unter allen Umständen zu helfen und das Pfadfindergesetz zu befolgen“.

Daheim in Frankreich arbeitet die Pfadfinderschaft zunächst mit dem Vichy-Regime zusammen, wird sich 1942 aber der Bewegung „Freies Frankreich“ um Charles de Gaulle zuwenden. In Deutschland steht die NSDAP der christlichen Pfadfinderschaft unversöhnlich gegenüber. Sie wird aus unliebsame Rivalin der „Hitlerjugend“ aufgelöst. Pfadfinderaktivitäten werden im Kommando 624 trotzdem zunächst wenig gestört. Zeugen werden später berichten, dass René Boitiers Versprechen am helllichten Tag und vor den Augen aller im Kommando 624 stattfindet. Auch wenn die äußeren Aspekte der Pfadfinderbewegung wie Uniform, Lagerfeuer und Aktivitäten inmitten der Natur im Kriegsgefangenenlager fehlen, bleiben die Pädagogik, die Spiritualität und die Werte für die Gefangenen bestehen. Pfadfinder zu sein bedeutet für sie nicht lediglich, einer Jugendbewegung anzugehören. Die Gemeinschaft ist vielmehr eine echte Bildungsbewegung wie auch im Heimatland. Während der deutschen Besatzungszeit gibt es dort starke Verbindungen zwischen den katholischen Pfadfindern und der Résistance. Beides sind Organisationen, in denen Ideale und Jugend einen wichtigen, wenn nicht sogar wesentlichen Platz einnehmen, in denen aber auch Engagement, Hingabe und Treue zu einem gegebenen Wort unumgänglich sind.

Als die Aktivisten im Kommando 624eine Genehmigung für regelmäßige sonntägliche Messen beantragen, wird dem stattgegeben. Ein in Kriegsgefangenschaft geratener Priester, Abbé Pierre Harignordoguy aus dem Baskenland, wird dafür ins Lager geholt. Der erste Gottesdienst findet in der katholischen Pfarrkirche in Deutz statt. Regelmäßig werden die Gottesdienste dann aber im Speisesaal des Lagers gefeiert. Ganz anders ist das Verhalten der Deutschen gegenüber den ebenfalls meist in Lagern lebenden hunderttausenden jungen Franzosen, die nach einem Gesetz der kollaborierenden Vichy-Regierung in Deutschland Zwangsarbeit leisten müssen. Für sie ist jede Art von Seelsorge verboten und wird streng verfolgt. Als die Nationalsozialisten 1943 entdecken, dass die französischen Bischöfe mit falschen Papieren ausgestattete Priester zu den Zwangsarbeitern nach Deutschland schicken, verfasst der Chef des Reichssicherheitshauptamt, Ernst Kaltenbrunner, einen Erlass gegen deren Tätigkeit.

Im Sommer 1944 ändert sich die bisher lässige Haltung der Deutschen auch gegenüber den Pfadfindern. René Boitier wird am 8. August im Kölner Stadtteil Overath bei der Arbeit von der Stadtpolizei verhaftet, verhört und ins Gestapo-Gefängnis im nahegelegenen Brauweiler eingeliefert. Dort ist Folter bei Verhören „normal“. Mitte September nähert sich die US-Armee der nur gut 50 Kilometer entfernten deutschen Grenzstadt Aachen. René Boitier und die anderen Gefangenen werden deshalb in Richtung Osten verlegt. Boitier kommt in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar und erhält dort die Häftlingsnummer 81809. Mit aller Macht stemmt sich das NS-Regime gegen seinen Zusammenbruch. In Buchenwald selbst bleibt René Boitier deshalb nicht lange, sondern wird am 17. November zur Arbeit in der Rüstungsindustrie ins Außenlager Rothenburg an der Saale geschickt. Dort muss er bis zur Erschöpfung in einer Fabrik für Gewehr- und Pistolenmunition sowie Flakgeschosse arbeiten. Außerdem werden die die Häftlinge gezwungen, Luftschutzstollen und Bunker zu bauen.

Die Einlieferung in ein KZ bedeutet damals, einem System unterworfen zu sein, dessen Ziele Reichsjustizminister Otto Thierack mit Heinrich Himmler 1942 so festgelegt hat: „Auslieferung asozialer Elemente aus dem Strafvollzug an den Reichsführer SS zur Vernichtung durch Arbeit. Es werden restlos ausgeliefert die Sicherheitsverwahrten, Juden, Zigeuner, Russen und Ukrainer, Polen über 3 Jahre Strafe, Tschechen oder Deutsche über 8 Jahre Strafe nach Entscheidung des Reichsjustizministers. […] Es besteht Übereinstimmung darüber, daß […] in Zukunft Juden, Polen, Zigeuner, Russen und Ukrainer nicht mehr von ordentlichen Gerichten, soweit es sich um Strafsachen handelt, abgeurteilt werden sollen, sondern durch den Reichsführer SS erledigt werden“. Fünf Monate nach René Boitiers Überstellung nähern sich amerikanische Truppen nun auch der Region um das Außenlager. Wenige Tage vor ihrer Ankunft müssen die Rothenburger Häftlinge deshalb auf den Rückmarsch in das Konzentrationslager Buchenwald selbst.

René Boitier und 5008 andere zerschundene teils schon halbtote Männer werden am 7. April in die Waggons eines Güterzuges gepfercht, der sie ins Konzentrationslager Flossenbürg bringen soll. Dutzende Häftlinge sind auf den wenigen Kilometern Fußmarsch zum Weimarer Bahnhof bereits an Erschöpfung gestorben oder wurden erschossen, weil sie nicht weiterkonnten. Die Irrfahrt geht, im Chaos des nahenden Kriegsendes immer wieder unterbrochen, erst in Richtung Polen und dann durch tschechisches Gebiet dem Ausweichziel Dachau entgegen. Die Amerikaner „bedrohen“ aus deutscher Sicht auch bereits Flossenbürg. Die Gefangenen bekommen unterwegs so gut wie keine Nahrung. Krankheiten breiten sich im Transport seuchenartig aus. In den teilweise offenen Waggons waren die Häftlinge außerdem schutzlos der Witterung ausgesetzt. Am 28. April erreicht der Todeszug endlich Dachau. Gerede einmal 816 Häftlinge sind noch am Leben, darunter auch René Boitier. Am nächsten Tag wird er von Soldaten der US-Armee „befreit“. Rund 2000 ehemalige Gefangene aber sterben danach noch an den Folgen ihrer unmenschlichen Behandlung. Zwei Tage lang lebt René Boitier noch, dann stirbt auch er völlig entkräftet am 1. Mai 1945.

Monsignore Maurice de Germiny, emeritierter Bischof von Blois, unterstrich beim Abschluss der diözesanen Phasen des Seligsprechungsverfahrens für René Boitier und die anderen 49 Märtyrer: „Sie starben wegen des Hasses auf den Glauben. Ihr Tod steht im Einklang mit den Worten des heiligen Johannes Paul II., der dazu aufgerufen hatte das Zeugnis unserer Väter im Glauben nicht zu verlieren, indem wir es lebendig und aktuell halten. Das versuchen wir zu tun, indem wir die Sache dieser Märtyrer nach Rom bringen.“ Er verdeutlichte die Situation seiner zur Arbeit in Deutschland gezwungenen Landsleute so: „Vor Ort, in den Fabriken, waren sie intensiver Arbeit ausgesetzt und lebten unter schwierigen Bedingungen. Aber das Schwierigste für die Katholiken war zweifellos die geistige Wüste, in der sie lebten. Zwar waren die deutschen Priester ihrer Anwesenheit gegenüber nicht gleichgültig, aber die Gestapo überwachte alle streng und verbot ihnen jeglichen Dienst an den französischen Arbeitern [. . .] Diese jungen Menschen starben aus Treue zu ihrem gegebenen Wort. Als Mitglieder der Christlichen Arbeiterjugend oder der Pfadfinder Frankreichs wollten sie sich ihren eingezogenen Kameraden anschließen“. Die am Seligsprechungsverfahren beteiligte Geschichts-Professorin Brigitte Waché fügte hinzu: „Vor Ort bildeten sie echte Kirchenzellen, indem sie sich um Priester, Seminaristen und Ordensleute scharten, um ihr Apostolat fortzusetzen“.

Zu den 50 Märtyrern des Zwangsarbeitsdienstes in Deutschland gehört auch Maurice Rondeau. Nach seiner Verhaftung durch die Gestapo kam er ebenfalls ins Konzentrationslager Buchenwald. Dort befreite ihn die US-Armee zwar im April 1945. Er starb aber infolge der Haftbedingungen am 3. Mai im Krankenhaus von Cham an Lungentuberkulose.